Waterloo, qui est surnommée aujourd’hui la cité du lion, est connue internationalement pour le monument érigé par le régime hollandais[1] en 1826. Pourtant l’histoire a failli être toute autre.

La genèse d’une construction hors-norme

Le 18 juin 1815, le sort du monde se joue dans la plaine de Waterloo, l’Empereur Napoléon Ier est définitivement vaincu par le Duc de Wellington et le Feld-maréchal – Prince Blücher. Les troupes sous le commandement de Wellington son composées de nombreuses nationalités Nassauviens, Anglais, Hanovriens, Brunswickois, Ecossais et Hollando-belges. Ces derniers fournissent les effectifs de 30% de l’armée du Duc et sont commandés nominalement par le jeune Prince Guillaume des Pays-Bas (1792-1849), mieux connu sous le nom de Prince d’Orange[2].

Le Prince se tient avec ses troupes lorsqu’il est atteint d’une balle à l’épaule, emmené vers l’arrière, il sera soigné et s’en sortira bien. Son père, qui doit son trône au Congrès de Vienne et à la victoire de Waterloo saisit l’occasion pour créer la légende du Prince héroïque blessé à la tête de ses troupes.

Le roi imagine donc se servir de l’emplacement sur lequel son fils a été blessé afin de perpétuer à travers sa personnalité le combat de tout un peuple pour sa liberté. Si l’emplacement est vite trouvé, il reste cependant la question du monument à construire.

Le concours

Le roi des Pays-Bas souhaite ériger un monument qui reflète l’importance de la bataille de Waterloo comme genèse héroïque des Pays-Bas dans la lutte contre l’envahisseur français.

Le roi Guillaume Ier décide, le 11 décembre 1815, de la construction d’un monument sur le champ de bataille et plusieurs architectes prendront part au concours. A l’époque, l’art fait partie du débat public et les critiques publient régulièrement dans les différentes gazettes. On prend partie pour ou contre un artiste, une œuvre, un mouvement comme on le ferait aujourd’hui avec un projet de loi ou un joueur de football[4]. Un architecte qui propose un monument va donc essayer de gagner l’opinion publique à son projet en diffusant des gravures qui illustrent son idée. Le musée Wellington tient dans ses collections deux documents intéressants qui éclairent sur la variété des projets proposés par les architectes.

Nous nous intéresserons particulièrement à deux d’entre eux dans ce numéro du Waterloorama couplé à notre revue mensuelle virtuelle Zoom sur la collection. Pisson et Vifquain retiendront toute notre attention. Ce dernier a fait l’objet d’une mise en lumière lors de l’exposition « Des Pharaons au Général »[5] grâce au travail de recherche d’Eugène Warmenbol[6].

Le projet Pisson

Jean-Baptiste Pisson (1763-1818), architecte de la ville de Gand, imagine un obélisque commémoratif qu’il nomme « Monument projeté pour consacrer la mémoire de la bataille de Waterloo ». Ce monument devait se composer d’un obélisque surmontant huit fontaines symbolisant les « principales rivières de la patrie des vainqueurs » tandis que la base de l’obélisque aurait présenté des textes surmontés d’aigles, possible référence à la France impériale. La guirlande qui relie les aigles était très utilisée dans le style Louis XVI et revient à la mode sous le style Restauration.

L’obélisque aurait été surmonté d’une « concorde tenant d’une main l’image de la victoire, et de l’autre le Caducée, symbole de la paix et de la félicité publique, posée sur un globe, emblème de l’éternité ».[7] Cette statue devant dominer l’obélisque est très romaine comme le démontre une comparaison avec une statuette de la collection du musée Royal de

L’obélisque aurait été surmonté d’une « concorde tenant d’une main l’image de la victoire, et de l’autre le Caducée, symbole de la paix et de la félicité publique, posée sur un globe, emblème de l’éternité ».[9] Cette statue devant dominer l’obélisque est très romaine comme le démontre une comparaison avec une statuette de la collection du musée Royal de Mariemont présentée lors de l’exposition « Playmobil, une histoire d’Empires » au musée Wellington[10].

Quatre dés[11] étaient projetés aux quatre coins du monument afin de le délimiter dans l’espace et de présenter des trophées d’armes en pierre afin de souligner le triomphe militaire des coalisés.

Le projet Vifquain

L’ingénieur Jean-Baptiste Vifquain (1789-1854) fait partie des créateurs qui ont façonné la Belgique moderne puisqu’il édifia, entre autres, le Boulevard périphérique de Bruxelles et le canal Bruxelles-Charleroi[12].

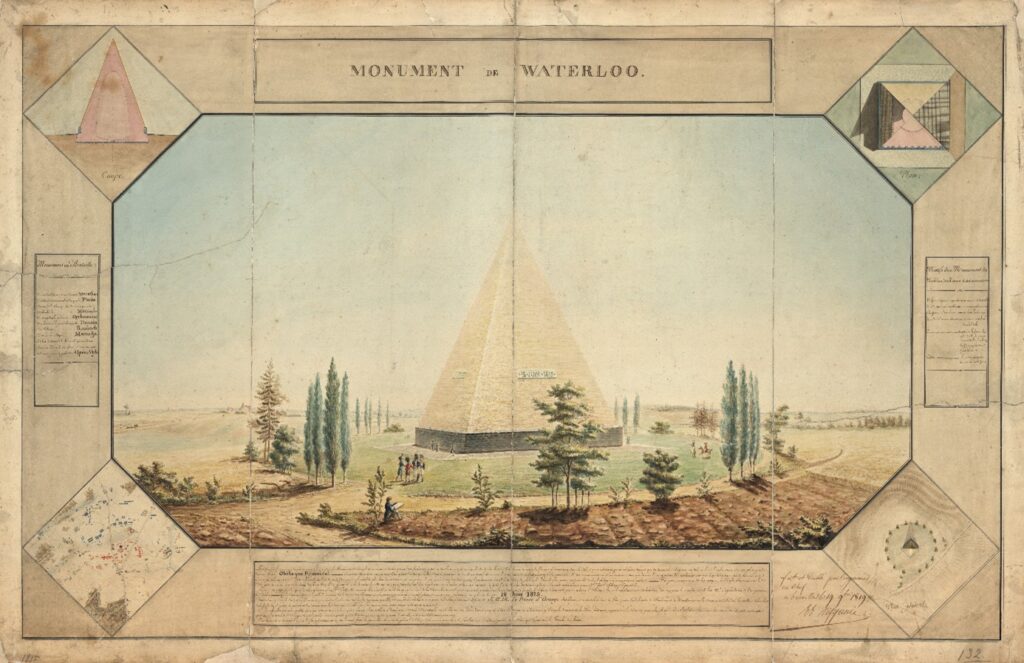

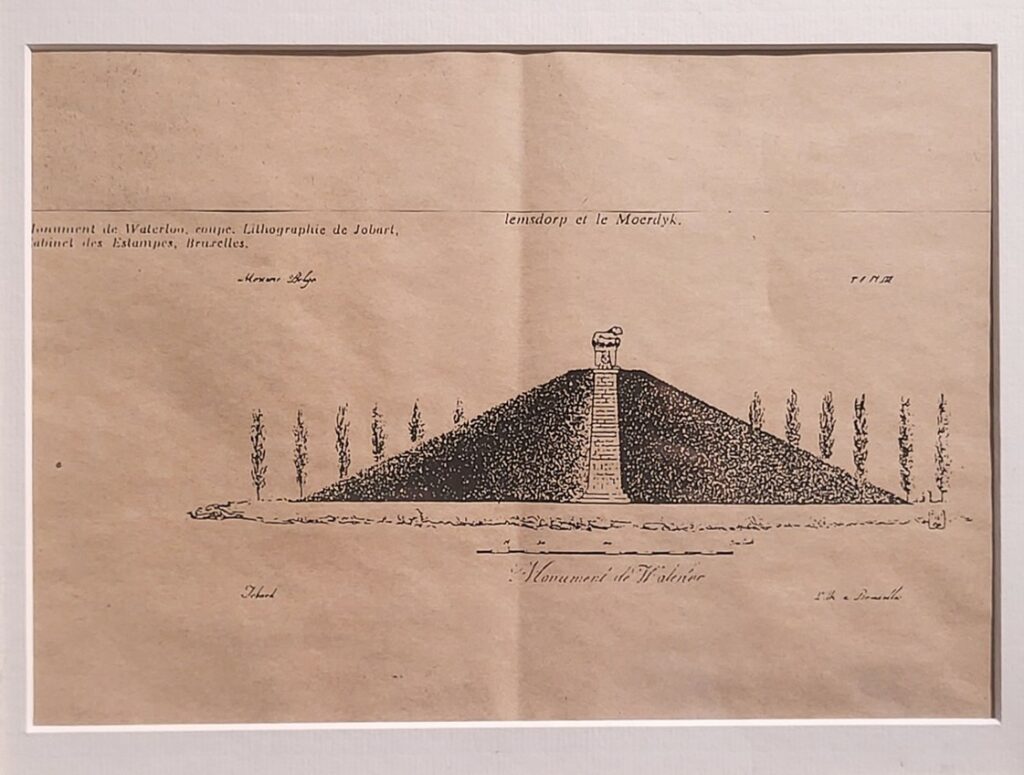

Vifquain propose une première version en 1817, il s’agit d’une pyramide en pierre blanche arborant sur ses côtés les noms des vainqueurs de Napoléon. Ses 41,5 mètres de côté à la base lui auraient donné une allure respectable. Seulement le projet est jugé trop couteux et il est demandé à Vifquain d’en abaisser les coûts.

En 1819, Viquain retravaille son projet et présente un « obélisque pyramidal » selon ses propres écrits. C’est ce projet qui a été retrouvé par le Professeur Eugène Warmenbol dans les archives de Société royale d’Archéologie de Bruxelles dans le cadre de l’exposition « Des Pharaons au Général ». Poète, l’ingénieur décrit son projet par ces mots « Le monument sera simple et immense, et tandis que sa base funéraire reposera sur la terre qui recouvre la cendre des braves, il s’élèvera comme la flamme glorieusement dans le ciel, et pour exister toujours en même temps que sa sommité s’éloignera du sol, sa base l’embrassera sur une plus grande étendue, il sera obélisque pyramidal. »

Vifquain trouve aussi un intérêt scientifique à l’élaboration de son projet soutenant ainsi « Comme la plus précieuse qualité de ce qui existe et surtout de ce qu’on crée est d’être utile, ce monument destiné à être attaché invariablement au globe, à devenir pour ainsi dire géodésique[13], en même temps qu’il sera le domaine de la gloire, doit aussi appartenir à la science ; pour cela il aura des relations avec les axes du monde au temps présent : les arêtes de l’obélisque seront tournés vers les quatre points cardinaux, de manière à avoir dans celle du nord une méridienne exacte ».

Néanmoins Vifquain peine à élaborer un projet viable dans le cadre budgétaire qui lui ai fixé. 500.000 Florins lui paraissant trop peu[14].

Le projet Vander Straeten s’impose !

Les projets de Pisson et Vifquain seront refusés par Guillaume Ier au profit du projet de Charles Vander Straeten, architecte préféré du roi qui a par ailleurs réalisé le Palais des Académies en 1825 alors Palais du Prince d’Orange.

Dans ce dossier, Vander Straeten joue un double jeu de juge et arbitre. Le Roi lui demande d’abord d’être son expert quant à l’analyse des projets remis. L’expert critique alors les projets au point de rendre indécis le roi. Vifquain remet un second projet de pyramide que Vander Straeten récuse en soutenant qu’une pyramide symbole mortuaire ne pourrait pas commémorer la légitimation par la victoire de la naissance du nouveau Royaume des Pays-Bas.

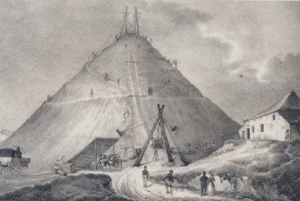

Vander Straeten sort du bois et selon Lederer « le 1er décembre 1819, Vander Straeten remit le dessin d’un tumulus conique, surmonté d’un lion. Le ministre rédigea un rapport objectif sur les deux projets, faisant remarquer que le cône, tout autant que la pyramide, convenait davantage pour un monument funéraire. Le 19 janvier 1820, sous l’influence de la reine Frédérique-Louise, le roi retint le projet de Vander Straeten »[15]

Si Vander Straeten se montre fin politique, il y a d’autres raisons qui poussent le royaume des Pays-Bas à lui confier la réalisation d’un monument sur la plaine de Waterloo.

Stylistiquement Vander Straeten s’écarte des grands poncifs de l’antiquité romaine et égyptienne qui étaient la marque de fabrique du style Empire promu par Napoléon Ier.

Il aurait été difficile pour le roi Guillaume Ier d’affirmer l’existence de son pays et sa victoire contre Napoléon en reprenant le langage plastique mis en œuvre sous le régime de ce dernier. La butte du lion est formée par un vaste tumulus qui rappelle les anciens peuples de la Gaule Belgique qui ont lutté contre un autre Empire.

Ce retour aux sources se constate également en peinture avec les œuvres de Mathieu-Ignace van Brée qui tourne sa palette vers un art « néo-baroque » en référence à une autre grande période des Pays-Bas. C’est pourquoi le lion de Waterloo doit se comprendre au point de vue stylistique comme une œuvre typique du style de la Restauration adapté à la réalité culturelle des Pays-Bas.

Enfin, au niveau du prix, élever une butte en terre est relativement facile et ne coûte pas trop d’argent. Les seules dépenses importantes seront produites par la colonne centrale en brique, le lion en fonte produit par Cockerill et le socle en pierre sur lequel il repose.

Vander Straeten s’impose donc pour trois raisons, le coût, la thématique et sa proximité avec la famille royale des Pays-Bas.

Quentin Debbaudt, Conservateur du musée Wellington

[1] La Belgique fit partie du Royaume des Pays-Bas entre 1814 et 1830.

[2] L’armée des Pays-Bas était commandée par le Général-Baron Constant de Rebecque (1773-1850), officier d’origine Suisse.

[3] L’art quittera la sphère du débat public avec sa conceptualisation progressive à partir de l’impressionnisme et la prise en main de la promotion et du marché par des galeristes comme Durand-Ruel.

[4] Exposition tenue au musée Wellington entre le 16 juin 2023 et le 14 janvier 2024

[5] Sur le sujet : Warmenbol E, Debbaudt Q, Egypte : des Pharaons au Général (catalogue d’exposition), Waterloo, musée Wellington, 2023.

[6] Goetghebuer P-J, Choix de monumens, édifices et maisons les plus remarquables du Royaume des Pays-Bas, Gand, 1827, Pp 3-4.

[7] Goetghebuer P-J, Choix de monumens, édifices et maisons les plus remarquables du Royaume des Pays-Bas, Gand, 1827, Pp 3-4.

[8] L’exposition « Playmobil, une histoire d’Empires » s’est tenue entre le 1er mai 2025 et le 11 janvier 2026.

[9] Goetghebuer P-J, Choix de monumens, édifices et maisons les plus remarquables du Royaume des Pays-Bas, Gand, 1827, Pp 3-4.

[10] L’exposition « Playmobil, une histoire d’Empires » s’est tenue entre le 1er mai 2025 et le 11 janvier 2026.

[11] Un dé est en architecture un bloc de pierre de forme cubique généralement installé sous le fût d’une colonne.

[12] Le canal a pour effet de faire péricliter les activités de l’auberge Bodenghien à Waterloo, le charbon passant d’un transport routier via la N5 à un transport fluvial via le canal.

[13] Le terme « géodésique » se réfère à des concepts liés à la géodésie, la science de la Terre. Il peut désigner une ligne géodésique, c’est-à-dire le chemin le plus court entre deux points sur une surface courbe. Un point géodésique, un point de référence précis à la surface de la Terre mais aussi une mesure géodésique, qui prend en compte la courbure terrestre pour des calculs de distance ou de surface ou encore le domaine général de la géodésie qui étudie la forme et la taille de la Terre.

[14] Vander Cruysen Y, « Le lion de Waterloo ne fut jamais inauguré ! » in La Libre, 28 avril 2015.

[15] Lederer A, Biographie nationale de Belgique, tome 43, Bruxelles, 1983, p.706.