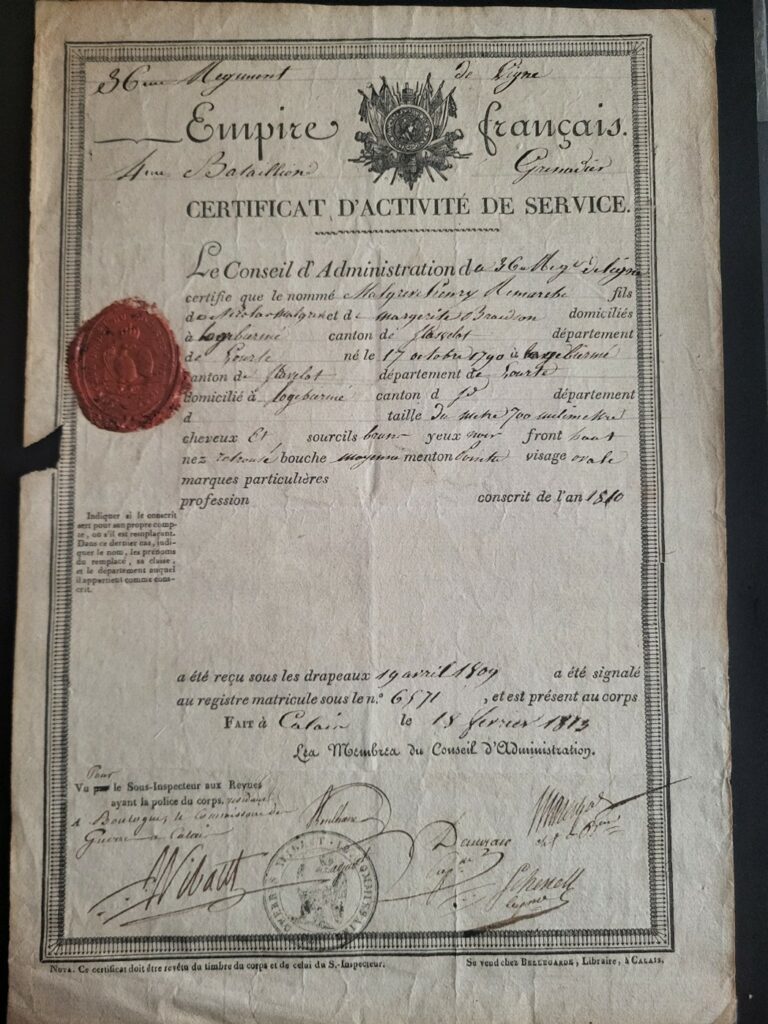

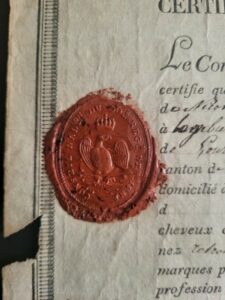

Le musée Wellington présente dans son exposition permanente un certificat d’activité de service remis le 18 février 1813 à Henry Remarche (Remacle ?) Malgrève à la suite de son service au 36ème régiment de ligne. Le grenadier Malgrève est congédié à Calais ou stationne le régiment.

Ce document est inventorié sous le numéro 19/001/a. Il mesure 21 cm sur 31 cm sur papier semi-imprimé. Il est présent en vitrine 6 mois sur l’année entre janvier et juin afin de le préserver d’une trop longue exposition qui pourrait effacer les parties complétées à l’encre.

Le régiment de Mlagrève est stationné à Calais dans le cadre d’une possible invasion de l’Angleterre dans le contexte plus global du « camp de Boulogne ». Napoléon écrit au Ministre de la guerre, Clarke : « … Le camp de Boulogne sera formé des 19e, 72e, 46e, 4e et 123e, de deux bataillons du 44e, un bataillon du 51e, un bataillon du 55e et un bataillon du 36e, en tout vingt et un bataillons, qui seront réunis à la fin de mai. A mesure que les hommes seront habillés aux dépôts, ils se rendront à leur corps. Ces troupes seront exercées aux grandes manœuvres … »[1].

Si Napoléon a acquis la paix continentale en 1811, la Grande-Bretagne continue de lutter. L’Empereur souhaite faire pression sur le gouvernement anglais par la menace d’un débarquement direct sur ses côtes. C’est pourquoi, il réactive la flottille dans « une combinaison d’opportunités militaro-diplomatiques tant maritimes que terrestres, une stratégie globale qui se joue sur plusieurs tableaux »[2]

En 1812, avec la perspective de l’invasion de la Russie, cette armée devient le Corps d’observation de l’Océan et adopte une posture défensive et non plus portée sur l’offensive. Puis, cette armée sera amenée à être transférée à l’est en 1813 pour défendre l’Europe napoléonienne après la campagne de Russie. Malgrève est licencié juste avant ce transfert et ne participera donc pas à la campagne d’Allemagne.

Un document témoin de la chasse aux déserteurs

Sous la Révolution, le Consulat puis le Premier Empire, l’armée complète ses effectifs par le système dit de « la conscription » qui repose sur la loi Jourdan de 1798. L’idée est de créer une armée de masse pour faire face aux armées d’ancien régime.

Concrètement l’Empereur fixe un contingent annuel qui est réparti entre les différents départements puis entre les communes par le préfet. Le quota général est une recrue pour 138 habitants mais les départements nouvellement français devaient contribuer plus[3]. Les autorités municipales organisent un tirage au sort pour désigner les jeunes d’entre 20 et 25 ans qui iront à l’armée pour un service de 5 ans. Les mariés, veufs ou infirmes étaient exemptés du service. Enfin, il était possible de payer un remplaçant.

Un tel système n’est pas populaire et accroit le ressentiment des populations fraichement française envers le pouvoir impérial. Le chanoine Tellier de Waterloo se souvient « Je me souviendrai toujours de la désolation qui régnait dans le village lorsque les conscrits allaient faire leurs adieux à leurs parents et à leurs voisins »[4].

Les actes de désertions se multiplient et les réfractaires sont nombreux à se cacher dans des endroits la forêt de Soignes. Face à ce phénomène de désobéissance civique avant l’heure, le pouvoir impérial doit dépêcher la gendarmerie afin de contrôler l’identité des jeunes hommes. Ceux-ci doivent être porteur d’un passeport délivré par leur mairie pour quitter le territoire communal ou d’un certificat attestant avoir été libéré de leur service.

C’est ainsi qu’un détachement de gendarmerie composé d’un commandant et 4 gendarmes à cheval est affecté à Waterloo en 1796 au Pachy à l’emplacement des actuels courts de tennis. Ces gendarmes à l’orée de la forêt de Soignes pouvaient y mener des patrouilles à la recherche des réfractaires[5].

Cette pièce entre dans la narration de la salle dite du soldat qui s’étend de manière globale sur la vie des soldats napoléoniens et plus particulièrement sur le destin des conscrits belges de l’Empire entre 1792 et 1815. On estime que 175.000 Belges participeront aux campagnes des guerres de la Révolution et de l’Empire et que 50.000 y laisseront la vie[6]. En comparaison, l’armée belge perd 41.000 hommes pendant la Première Guerre mondiale[7] et 13 000 soldats Belges périssent pendant la Seconde Guerre mondiale[8].

Actuellement, le musée Wellington est l’un des rares musée à rappeler le sacrifice des Belges dans la Grande Armée.

Quentin Debbaudt, Conservateur du Musée Wellington.

[1] Napoléon Ier (Empereur des Français), Correspondance de Napoléon publiée par ordre de l’Empereur Napoléon III – t.21, Paris, Plon et Dumaine, 1867, p.530

[2] Debbaudt Q, « La flottille de Boulogne-sur-Mer, troisième partie » in zoom sur la collection, Waterloo, musée Wellington, février 2025. Disponible sur https://www.museewellington.be/la-flottille-de-boulogne-sur-mer-troisieme-partie/ (consulté le 9 juillet 2025).

[3] Planas Campos J, Grajal A, « Le destin des déserteurs de l’armée napoléonienne en Espagne : l’exemple du 114ème régiment d’infanterie de ligne (1808-1813) » in Napoleonica – 46, juin 2023, p.73.

[4] Cité par : Vander Cruysen Y, Waterloo : 70 000 ans d’histoire, Bruxelles, Editions Jourdan, 2017, p.51.

[5] Le réfractaire fuit la conscription avant d’être enrôlé alors que le déserteur quitte son service quand il est enrégimenté.

[6] Chiffres de Jo Gérard dans Gérard J, Napoléon empereur des Belges, Bruxelles, Collet, 1985.

[7] Chiffres de l’armée belge : https://www.be14-18.be/fr/defense/victimes-de-guerre (consulté le 9 juillet 2025).

[8] Chiffres de Bruno De Wever : https://www.belgiumwwii.be/debats/comment-nous-souvenons-nous-des-morts-belges-de-la-seconde-guerre-mondiale.html (consulté le 9 juillet 2025).

Bibliographie

- Gérard J, Napoléon empereur des Belges, Bruxelles, Collet, 1985.

- Napoléon Ier (Empereur des Français), Correspondance de Napoléon publiée par ordre de l’Empereur Napoléon III – t.21, Paris, Plon et Dumaine, 1867.

- Planas Campos J, Grajal A, « Le destin des déserteurs de l’armée napoléonienne en Espagne : l’exemple du 114ème régiment d’infanterie de ligne (1808-1813) » in Napoleonica – 46, juin 2023.

- Vander Cruysen Y, Waterloo : 70 000 ans d’histoire, Bruxelles, Editions Jourdan, 2017.

Bibliographie online

- https://www.be14-18.be/fr/defense/victimes-de-guerre (consulté le 9 juillet 2025).

- De Wever B, https://www.belgiumwwii.be/debats/comment-nous-souvenons-nous-des-morts-belges-de-la-seconde-guerre-mondiale.html (consulté le 9 juillet 2025).