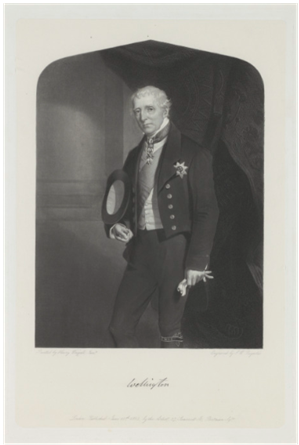

Le musée Wellington présente dans son exposition permanente une médaille qui illustre l’importance de l’anglicanisme en Grande-Bretagne à l’époque des Guerres de la Révolution et de l’Empire autrement nommées French War.[1] Cet objet entre pleinement dans la compréhension de la carrière d’Arthur Wellesley, Duc de Wellington (1769-1852). L’œuvre publique du vainqueur de Waterloo ne s’arrêta pas au soir de la bataille éponyme mais continua d’une manière très intéressante notamment sur le plan politique dans un monde en évolution permanente.

Wellington fut deux fois Premier Ministre, de 1828 à 1830 puis brièvement en 1834. A la tête du gouvernement, il dû faire face à de nombreuses questions d’actualité allant du développement du chemin de fer à des émeutes d’origines sociales en passant par la question du statut des Catholiques.

La médaille se présente sous la forme d’un jeton en bronze d’un diamètre de 4,1 cm orné sur son avers et son revers. Le British Museum possède une médaille similaire dans ses collections et évoque dans une note de son inventaire l’existence possible d’une version en or[2].

L’avers représente la personnification de la religion anglicane sous forme d’une femme vêtue d’un peplos à l’antique tenant dans sa main droite une croix et dans sa main gauche la main d’une autre personnification féminine. La religion anglicane se tient devant un lion qui personnifie l’état britannique qui veille sur la religion.

La seconde personnification représente Fortuna. C’est la déesse romaine de la fortune qui soulève de sa main gauche une corne d’abondance, symbole de prospérité. Une phrase en latin « Religione fide et constantia » signifiant « Par la religion, la foi et la force » vient surmonter la scène.

Le message est clair pour un spectateur de l’époque. Il relie mentalement la condition de la bonne fortune de la Grande-Bretagne qui passe par l’obéissance aux principes de la foi anglicane.

Le revers renvoie au pouvoir temporel mais aussi spirituel incarné par le roi Georges III (règne de 1760 à 1820). Néanmoins, celui-ci est écarté du pouvoir à l’époque de la frappe de la médaille car atteint d’une maladie mentale.

C’est son fils, le futur Georges IV qui assure la régence. C’est pourquoi cette période de la Grande-Bretagne est culturellement nommée Regency qui correspond au style Empire sur le continent. Les deux styles partagent un goût très prononcé pour l’anticomanie[3].

Le buste du Roi est lauré à la romaine et l’inscription « Hoc auspice orbis salus » qui signifie « la sécurité du monde sous son règne ». Cette sentence renvoie à la victoire définitive contre Napoléon à la bataille de Waterloo et à la paix générale sur le continent européen issue du congrès de Vienne.

Napoléon, homme issus de la Révolution française était vu comme un « perturbateur du monde ». Le pouvoir révolutionnaire fut violent à l’encontre des institutions religieuses. Par extension et amalgame avec le gouvernement révolutionnaire, Napoléon était aussi considéré comme l’ennemi de la foi malgré la signature du Concordat avec le Pape sous le Consulat.

En se dressant contre la Révolution et Napoléon, la Grande-Bretagne s’est parée du rôle de défenseur de la foi ce qui explique la thématique de la médaille.

La frappe de cette médaille n’est pas isolée et fait partie de la publication de quarante « médailles nationales » en 1820 qui commémorent les événements de la période des Guerres de la Révolution et de l’Empire du point de vue britannique. Elles viennent synthétiser en quarante illustrations les grands faits de cette période comme la bataille d’Aboukir, la guerre de la Péninsule ou encore la bataille de Waterloo.

L’anglicanisme est ici pleinement associé aux vertus morales qui à l’instar d’une grande bataille a permis aux Britanniques de l’emporter face aux Français.

Cette représentation d’une réalité politique et religieuse nous renvoie à la question du statut des Catholiques en Grande-Bretagne et à l’action du Duc de Wellington face à cette question. Notre musée présente dans ses salles, la vie du Duc de Wellington avant et après la bataille.

Les Catholiques en Grande-Bretagne.

Au début du XIXème siècle, le statut des Catholiques découle des évènements s’étant déroulés lors des Guerres de Religion et l’adoption de l’anglicanisme par le Roi Henry VIII (règne de 1509 à1547). En 1534, l’acte de suprématie inaugure une voie médiane entre le catholicisme et le puritanisme calviniste[4], c’est l’anglicanisme.

Concrètement, peu de choses changent au point de vue liturgique[5], hormis que le Roi d’Angleterre devient un souverain autant spirituel que temporel puisque l’église anglicane le reconnait comme chef spirituel. Les théories de Martin Luther (1489-1546) sont d’ailleurs condamnées par l’Acte des six articles en 1539.

La Reine catholique Marie Tudor (règne de 1516-1558) fait supprimer l’acte de suprématie en 1554 mais sa rivale Elisabeth Ière (règne de 1558-1603) le fait rétablir avec plus de fermeté en 1559. Cet acte condamne les Catholiques à être des citoyens de seconde zone.

Les Catholiques deviennent suspects d’être de mauvais citoyens. Cela est encore aggravé par le fait que des états étrangers tentent de s’en prendre à la Grande-Bretagne et à ses intérêts sous couvert de questions religieuses. Ce fut le cas lors de la traversée ratée de l’Invincible Armada espagnole en 1588 ou des manœuvres de Louis XIV (règne de 1643 à 1715) pour tenter de remettre la dynastie catholique des Stuart sur le trône.

Ces menaces venues de l’extérieur conduisent les autorités britanniques à donner un tour de vis supplémentaire contre les Catholiques. En 1672 est voté le Test Act dont le nom entier est « loi pour prévenir les dangers que peuvent susciter les réfractaires papistes ». Cette loi oblige les fonctionnaires à prêter un serment d’allégeance au monarque anglican et à rejeter la Transsubstantiation[6].

Cela oblige, le futur Roi Jacques II (règne de 1685 à 1688) à démissionner de sa charge de Grand amiral révélant ainsi son catholicisme. Cette question religieuse sera à l’origine de sa chute en 1688 puis de son exil en France. En 1678, ce rejet obligatoire de «Transsubstantiation» est appliqué aux membres des deux chambres (Lords et Communes).

La vie culturelle des Catholiques se fait en toute discrétion ou à l’étranger. C’est ainsi que Douai accueille un enseignement catholique à destination des Britanniques désirant vivre en adéquation avec leur foi.

La fontaine de Minerve par le sculpteur Jacques Bergé, Place du Grand Sablon à Bruxelles est un témoin architectural de cette période troublée de l’histoire britannique. Celle-ci a été offerte par Thomas Bruce, soutien exilé du roi catholique Jacques II, en remerciement de l’hospitalité des Bruxellois. Elle arbore la phrase latine « hospitium jucundum et salubre » qui signifie « Une hospitalité agréable et saine »[7].

Les campagnes d’émancipation.

Le XVIIIème siècle coïncide avec la diffusion des idées des lumières. Cette nouvelle manière d’appréhender le monde voit la question de la diversité des opinions philosophiques se traduire autrement et tendre vers un esprit de tolérance.

La Révolution française qui persécute les Catholiques entraine de nombreux émigrés à venir se réfugier en Angleterre ou ils sont bien accueillis. L’hostilité publique se tourne contre le pouvoir Jacobin considéré comme l’ennemi de la foi. De nombreuses révoltes éclate dans les territoires contrôlés par les Français sur base de questions religieuses comme en Vendée dont les Chouans arborent le Sacré-Cœur sur leur tenue ou encore dans les départements de la future Belgique.

Parallèlement, la République française essaie de travailler le sentiment de déclassement en Irlande pour appuyer une tentative de débarquement dans les îles Britanniques. Ces deux débarquements en 1796[8] et 1798[9] tournent court mais alertent suffisamment les responsables londoniens qui souhaitent trouver une solution pour arrimer l’Irlande plus fermement. De plus, Londres souhaite éviter une révolte religieuse comme celles qui se sont produites sur le continent.

La réponse apportée est l’acte d’Union promulgué en 1801 qui fait des Irlandais des citoyens Britanniques à part entière. Seulement cette loi a pour effet d’augmenter considérablement le nombre de Catholiques au Royaume-Uni, or ceux-ci sont exclus des fonctions officielles et ne peuvent pas siéger au Parlement. Ce sont donc des citoyens de seconde zone.

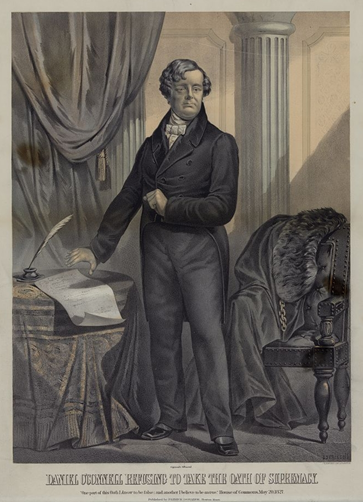

Un Irlandais, l’avocat Daniel O’Connell (1775-1847) se saisit de cette question et en fait son combat afin de donner l’égalité aux Catholiques. O’Connell a étudié au collège catholique irlandais de Douai puis il étudie le droit à Dublin. Il sera toujours partisan de la manière non-violente dans le combat pour l’Irlande et entend unir les combats catholiques et irlandais. Dans les années 1810, il fonde une association de masse, la Catholic Association. Ses membres versent un penny mensuel ce qui permet d’attirer de nombreux paysans et de constituer un trésor de guerre afin de financer les campagnes électorales de candidats à la Chambre des communes favorables à l’émancipation des Catholiques.

O’Connell saisit qu’il faut porter la question de l’égalité dans un lieu symbolique qui refuse les Catholiques, ce sera la chambre des communes. La question religieuse se doublera ainsi d’une question politique portant sur le principe même de représentation des citoyens au parlement et donc sur les fondements mêmes du Royaume-Uni.

En août 1828, O’Connell se présente lors d’une élection partielle dans le comté de Clare dans l’Irlande actuelle et fut élu avec un score important. Le nouveau député, fort de sa légitimé populaire refuse de prêter le serment portant sur le rejet des rites Catholiques. De ce fait, il porte la question de la représentation des Catholiques au Parlement à l’adresse du gouvernement britannique dirigé par Arthur Wellesley, Duc de Wellington.

Le Duc de Wellington et l’émancipation

Être Premier Ministre du Royaume-Uni en 1829, n’offre pas le même statut qu’aujourd’hui. A cette époque, le Premier Ministre découle essentiellement du choix du souverain parmi le parti Tory qui obtient la préférence des rois Georges III puis Georges IV.[10] Le Premier Ministre est donc moins libre tout en devant servir de fusible entre le souverain et les chambres dans une sorte de rôle d’équilibriste[11].

Alors que O’Connell fait éclater la question politique et religieuse de la représentation des Catholiques au parlement, Wellington occupe la fonction de Premier Ministre depuis janvier 1828. En outre, Wellesley connait bien les questions liées à l’Irlande car il y est né de parents Anglais et qu’il servit comme aide-de-camp du Lord Lieutenant d’Irlande en 1787.

Wellington, membre des Tory, est un homme pragmatique qui a l’intelligence politique de faire passer des solutions réalistes plutôt qu’idéologiques. C’est ainsi qu’il a eu la clairvoyance de minimiser les demandes de réparation faites à la France en 1815 afin de stabiliser le pouvoir du roi Louis XVIII (règne de 1814 à 1824). Ce dernier lui a d’ailleurs offert un superbe service en porcelaine de Sèvres pour l’en remercier dont nous exposons quelques pièces au musée Wellington.

C’est ce pragmatisme qui lui fera comprendre qu’il faut se diriger vers une émancipation des Catholiques. Néanmoins, le Duc met certaines conditions comme la dissolution de la Catholic Association qui ressemble trop à un parti tel que nous le connaissons aujourd’hui avec ses organisations de masses. Il définit la Catholic Association en ces termes : « vast demonstration of populist political organisation, and clerical power »[12]. Cette interdiction est une manière de montrer que l’on accorde un privilège mais que l’on ne cède pas à la masse qui se voit privée de son organisation.

Au parlement l’émancipation bénéficie de partisans par idéal avec le parti Whigs et de certains membres importants du parti Tory comme Castlereagh et Canning par réalisme politique.

Les partisans du refus de l’émancipation avancent que cette dernière serait un coup mortel porté aux valeurs britanniques qui garantissent les libertés fondamentales par le protestantisme dans sa version anglicane. C’est ce qu’illustre notre médaille frappée en 1817. Pendant les débats à la Chambre, le comte de Guilford s’exprime dans ce sens : « The religion of the people deeply affects the welfare of the State, influences national character and institutions, contains the principle of action and the reason of the subjects allegiance. Therefore our ancestors gave a pure Protestant Church the protection of the State, and to the State the protection of that Church, connecting them by the bond of laws which it is now proposed to dissolve »[13]

Se rajoute à cela une vision caricaturale faisant des Catholiques des masses pauvres, ignorantes et soumises aux prêtres et donc à Rome vue comme une puissance étrangère. Certains députés craignent aussi de tomber au niveau de l’Espagne, du Portugal et de l’Italie.

Les partisans du refus et de l’émancipation ont cependant une appréhension commune, celle de la masse populaire. Ils craignent que céder à ce qui pourrait être considéré comme un mouvement de masse n’entraine d’autre mouvements qui pourraient se révéler incontrôlables. Le souvenir des excès de la Révolution française est encore bien présent dans les mémoires. La société de l’époque étant très hiérarchisée socialement, il y a une défiance des classes dirigeantes envers la foule. C’est exactement le même reflexe qu’aura Napoléon quand revenant de Waterloo, il déclare à ses proches ne pas vouloir l’appui des sections populaires des fédérés contre la chambre des représentants afin de ne pas devenir le « roi d’une Jacquerie ».

Avec le soutien du Roi, de Wellington et du Ministre de l’intérieur Robert Peel, l’émancipation des Catholiques est traduite sous forme de loi en avril 1829.

Les nouveaux députés devront prêter un serment particulier qui leur permettent de ne pas renier leur foi tout en étant acceptable aux Anglicans. C’est ainsi qu’ils déclaraient :

« I do declare that it is not an article of my faith, that princes excommunicated (…) by the Pope (…) may be deposed or murdered by their subjects (…)

I do declare, that i do not believe that the Pope of Rome (…) hath (…) any temporal or civil juridiction (…) within this realm (…) I disclaim any intention to subvert the present church establishment as settled by the law (…) I do swear that i will never exercise my privilege (…) to disturb or weaken the Protestant religion or protestant government »[14]

Les Catholiques restent exclus de la succession royale, des postes de Lord Chancellor [15] et de Lord Lieutenant d’Irlande[16].

Au cours de cette crise qui aurait pu dégénérer en un soulèvement de l’Irlande, le Duc de Wellington a su se montrer réaliste tout en canalisant la brillante stratégie de Daniel O’Connell. Cette histoire nous montre que l’étude de l’histoire d’Arthur Wellesley a bien plus à nous apprendre que la seule stratégie militaire.

Quentin Debbaudt, Conservateur du musée Wellington

[1] French War : désigne dans l’historiographie britannique les conflits opposant la France révolutionnaire, consulaire puis impériale entre 1792 et 1815.

[2]https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_SSB-226-103 (consulté le 11 juin 2025).

[3] Sur le sujet : Debbaudt Q, « Un exemple d’égyptomania britannique : le presse-papier du Duc de Wellington » in Egypte : des Pharaons au Général (catalogue d’exposition), Waterloo, musée Wellington, 2023, Pp 8-12.

[4] Système théologique protestant formulé par le réformateur religieux Jean Cauvin, dit Calvin (1509-1564).

[5] L’Église Catholique reconnaît Sept Sacrements alors que l’Église Anglicane reconnait uniquement le Baptême et l’Eucharistie, mais célèbre également les autres, considérés comme des Sacramentaux.

[6] Pour les Catholiques, le corps du Christ est présent dans l’hostie consacrée ce que rejettent les Anglicans.

[7] Sur la fontaine de Minerve : https://monument.heritage.brussels/fr/buildings/38994 (consulte le 11 juin 2025).

[8] En 1796, la marine française se révèle incapable de mener une opération amphibie, une tempête disperse les navires en baie de Bantry.

[9] En 1798, appuyé par les républicains irlandais, le débarquement Français réussi et les franco-irlandais mettent en place une république. Ils sont cependant battus à la bataille de Ballinamuck.

[10] Jupp, P. « Wellington as Prime Minister » in British Politics on the Eve of Reform. Palgrave Macmillan, London, 1998 Pp. 38-39.

[11] Cette difficulté s’amenuisa avec la réforme de 1832 qui confirma le bipartisme et une montée en puissance des Chambres.

[12] Cité dans : Foster, R. F, Modern Ireland, 1600 -1972. London: Allen Lane, Penguin, 1988, p. 301.

[13] Cité dans : Goldring M, « Exclusion du suffrage : l’émancipation des Catholiques » in Etudes Irlandaises, 1994, p. 97.

[14] Idem, p. 97.

[15] L’équivalent d’un ministre de la Justice.

[16] Le représentant du roi en Irlande.

Bibliographie

- Arjuzon (d’) A, Wellington, Paris, Perrin, 1998.

- Boniface G, Faraut M, « L’Union à l’épreuve du nationalisme catholique » in Pouvoir, classes et nations en Grande-Bretagne au XIXème siècle, 1992.

- Debbaudt Q, « Un exemple d’égyptomania britannique : le presse-papier du Duc de Wellington » in Egypte : des Pharaons au Général (catalogue d’exposition), Waterloo, musée Wellington, 2023.

- Foster, R. F, Modern Ireland, 1600 -1972. London: Allen Lane, Penguin, 1988.

- Goldring M, « Exclusion du suffrage : l’émancipation des Catholiques » in Etudes Irlandaises, 1994.

- Jupp, P. « Wellington as Prime Minister » in British Politics on the Eve of Reform. Palgrave Macmillan, London, 1998.

Sources web

- Notice d’inventaire du British Museum : https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_SSB-226-103 (consulté le 11 juin 2025).

- Notice sur la fontaine de Minerve : https://monument.heritage.brussels/fr/buildings/38994 (consulte le 11 juin 2025).